白露是二十四节气中的第15个节气,通常在公历9月7-9日交节,此时太阳到达黄经165°。其名称源于“阴气渐重,露凝而白”,意味着天气转凉,昼夜温差加大,地面水汽在清晨凝结成白色露珠,标志着孟秋结束、仲秋开始,也是人体从“防暑”转向“防燥”“防寒”的关键节点。

一、运动养生:适度温和,避寒防燥

白露后气温下降,运动需兼顾“热身”与“避凉”,避免大汗耗伤津液、受凉诱发感冒。

选择温和的有氧运动:如快走、慢跑、太极拳、八段锦等,避免高强度运动(如剧烈球类运动)导致过度出汗。运动强度以“微汗即止”为宜:中医认为“汗为心之液”,白露燥气盛,过度出汗易加重“秋燥”,导致口干、皮肤干等不适。

二、起居养生:早睡养阴,注意保暖

白露后“阳气渐收,阴气渐长”,起居需顺应阴阳变化,重点防“凉燥”与“寒邪”。

坚持“早睡早起”:建议晚上10点半前入睡(养阴),早晨6-7点起床(顺应阳气升发),避免熬夜耗伤阴液,加重秋燥。

重点保暖“关键部位”:昼夜温差大,需及时添加衣物,尤其注意腹部、背部、脚部保暖——腹部受凉易致腹泻,背部受凉易引发呼吸道不适,脚部受凉则会影响全身阳气,可穿薄袜、盖薄被睡觉。

四、情志养生:疏肝解郁,避免“悲秋”

中医认为“秋属金,对应五脏之肺,肺在志为悲”,白露后草木凋零,易让人产生“悲秋”情绪,需重点调畅情志。

主动“疏肝解郁”:可通过听轻快的音乐、与朋友聊天、外出赏秋(如观枫叶、菊花)等方式,转移“悲秋”情绪,保持心情舒畅。

避免“过度思虑”:秋季是“收敛”的季节,不宜过度劳心(如频繁加班、焦虑),可通过冥想、深呼吸等方式放松身心,让阳气、阴液得以“收敛”。

五、穴位养生:按揉穴位,滋阴润肺

通过按摩特定穴位,可辅助调节肺、脾功能,缓解秋燥与寒凉不适,操作简单,日常可自行按揉。

太渊穴:润肺止咳,缓解秋燥咳嗽、咽干

位置:手腕横纹外侧(桡动脉搏动处),拇指内侧凹陷中;

方法:用拇指指腹轻按,每次1-2分钟,每天2次,力度以“酸胀感”为宜。

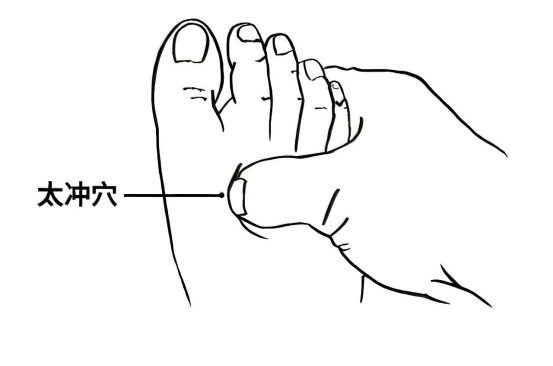

太冲穴:疏肝解郁,改善“悲秋”情绪

位置:足背第一、二跖骨间凹陷处(靠近大脚趾侧);

方法:用食指或拇指按揉,每次涌泉穴:温肾暖脚,防寒凉侵袭位置:足底前1/3凹陷处(蜷脚时足底最凹处);1分钟,左右脚各1次,可缓解情绪烦躁、

方法:睡前用温水泡脚10分钟后,用拇指按揉涌泉穴2分钟,可温补肾阳,改善脚部冰凉。

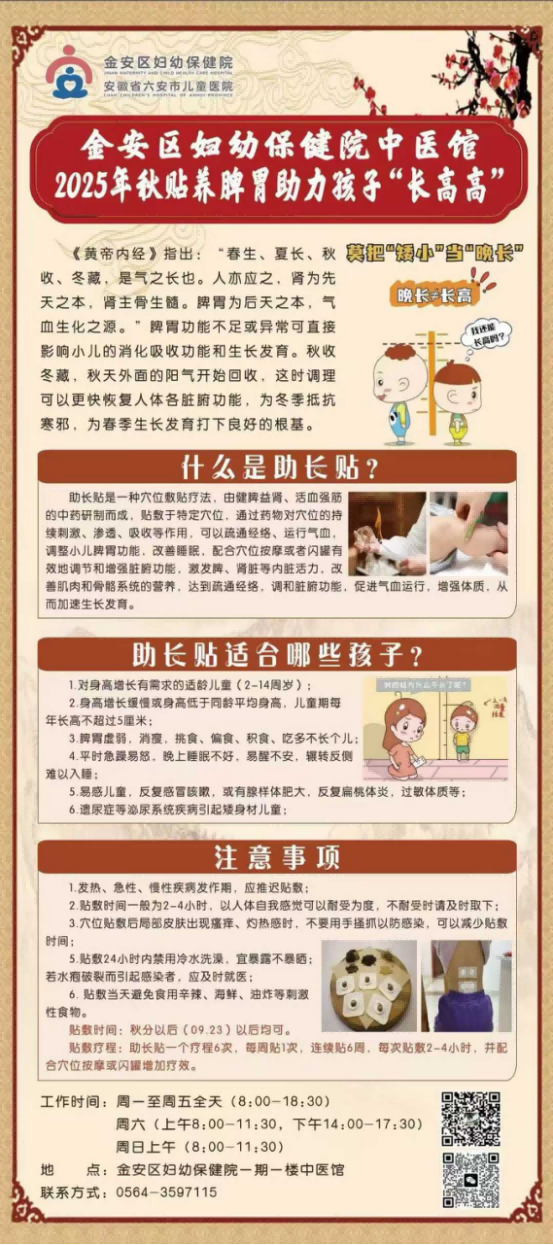

六、儿童秋季养生:健脾助长,提高免疫力

助长贴是一种穴位敷贴疗法,由健脾益肾、活血强筋的中药研制而成,贴敷于特定穴位,通过药物对穴位的持续刺激、渗透、吸收等作用,可以疏通经络、运行气血,调整小儿脾胃功能,改善睡眠,配合穴位按摩或者闪罐有效地调节和增强脏腑功能,激发脾、肾脏等内脏活力,改善肌肉和骨骼系统的营养,达到疏通经络,调和脏腑功能,促进气血运行,增强体质,从而加速生长发育。

中医馆秉承“大医精诚、医者仁心”的精神,为继承、弘扬和创新中医药文化,以整体观念及辩证论治为基础,采用传统中药、推拿、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、穴位贴敷、埋线、中药熏蒸(洗)、中药塌渍、小儿药浴、穴位注射、中药面膜等传统方法开展中医相关疾病的诊疗,结合现代医学发展,调整阴阳、扶正祛邪,达到已病和防未病的目的,更好地服务母婴,提升妇幼全生命周期健康服务能力。

地址:金安区妇幼保健院一期一楼中医馆

电话:0564-3597115