立冬是二十四节气中的第十九个节气,标志着冬季的起始。《月令七十二候集解》记载:“立,建始也;冬,终也,万物收藏也。”此时自然界阳气潜藏、阴气盛极,万物进入休养收藏状态。中医认为,立冬是人体顺应自然、调整阴阳的关键节点,养生需以“藏”为核心,为来年健康储备能量。

立冬是二十四节气中的第十九个节气,标志着冬季的起始。《月令七十二候集解》记载:“立,建始也;冬,终也,万物收藏也。”此时自然界阳气潜藏、阴气盛极,万物进入休养收藏状态。中医认为,立冬是人体顺应自然、调整阴阳的关键节点,养生需以“藏”为核心,为来年健康储备能量。

一、情志养生:调和七情,安神定志

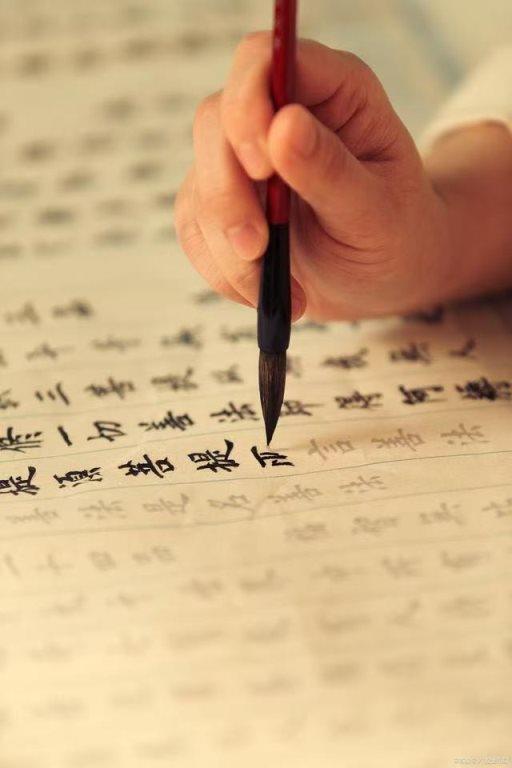

中医认为“怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾”,情志过极会直接损伤脏腑功能。立冬后自然界生机闭藏,人体易出现情绪低落,需通过情志调节保持心态平和。通过书法、绘画、音乐等艺术活动转移注意力,缓解压力。例如,听宫调乐曲(如《梅花三弄》)可安神,角调乐曲(如《胡笳十八拍》)能疏肝。每日晨起或睡前练习六字诀(呵、呼、呬、嘘、嘻、吹),对应调理心、脾、肺、肝、三焦、肾,配合腹式呼吸法,每次15-20分钟,有助于安定神志。

二、起居养生:顺应天时,藏精养阳

《黄帝内经》提出“冬三月,此谓闭藏……早卧晚起,必待日光”,强调冬季需顺应昼夜节律,保护阳气。建议亥时(21-23点)入睡,卯时(5-7点)起床,避免熬夜耗伤阴血。午时小憩30分钟可养心,但不宜超过1小时。遵循“春捂秋冻,冬藏阳”的古训,冬季衣物需保暖但避免过厚导致出汗阳气外泄。重点保护颈部(大椎穴)、腹部(神阙穴)、足部(涌泉穴)。保持通风干燥,避免穿堂风直吹,冬季室温维持在18-22℃,湿度控制在40%-60%。

三、运动养生:形神共养,微动养阳

冬季运动需遵循“无扰乎阳”的原则,以微汗为度,避免大汗伤阳。传统导引术如八段锦、太极拳通过缓慢动作配合呼吸,可调和气血、疏通经络。

1.八段锦:每日晨起练习12-15分钟,重点锻炼“双手托天理三焦”“调理脾胃须单举”等动作,促进全身气血运行。

2.太极拳:选择杨式或陈式太极拳,通过“形-气-神”三位一体调节,增强脏腑功能,适合中老年人群。

3.108拜运动:通过反复屈伸刺激14大经脉,适合各年龄段人群,可提高关节柔韧性。

四、饮食养生:因时制宜,温补脏腑

中医强调“药食同源”,冬季需温补阳气、滋阴润燥。根据体质选择食材,如阳虚体质宜食羊肉、桂圆,阴虚体质适合银耳、百合。酸味收敛固涩(如山楂),苦味清心火(如苦瓜),甘味补益脾胃(如山药),辛味发散风寒(如生姜),咸味软坚散结(如海带)。

1.当归生姜羊肉汤:羊肉500克、当归20克、生姜30克,温中补血,适合手足不温者。

2.黑芝麻核桃粥:黑芝麻20克、核桃仁15克、大米50克,滋阴润燥,适合便秘人群。

饮食禁忌:避免过食生冷(如冰淇淋)、辛辣(如辣椒)或肥甘厚味(如油炸食品),每餐七分饱为宜。

五、中医外治养生:激发经气,通络祛邪

外治法通过刺激体表穴位或经络,调节脏腑功能,具有起效快、副作用小的特点。

1.艾灸:每周2-3次艾灸关元(培补元气)、气海(温阳益气)、足三里(健脾胃)等穴位,每次10-15分钟,适合虚寒体质者。

2.拔罐:季节交替时沿膀胱经走罐,可祛除体表寒湿,但皮肤破损或凝血功能障碍者禁用。

3.推拿按摩:每日睡前按摩涌泉穴(引火归元)100次,晨起梳头百下刺激头部经络,促进气血运行。

六、冬季进补阿胶糕

俗话说“冬季进补,冬令打虎”。冬季正是调理身体,养出好体质的黄金时期。冬季是调整饮食习惯的好时机,可以逐渐减少夏秋季的冷饮和冷食,转而食用一些温热性质的食物,如红枣、枸杞、核桃等,这些食材有助于温补身体,提高抵抗力。此外,冬季温度骤降,适时调整饮食结构,比如在气温骤降时增加一些热量较高的食物,以维持体温和能量需求,是冬季养生的重要一环。冬季养生,调养气血非常重要,不想秋冬手脚冰凉、面色如土,掉发白发的宝子们,可以考虑这种简单方便且美味的补品——阿胶糕。

中医馆秉承“大医精诚、医者仁心”的精神,为继承、弘扬和创新中医药文化,以整体观念及辩证论治为基础,采用传统中药、推拿、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、穴位贴敷、埋线、中药熏蒸(洗)、中药塌渍、小儿药浴、穴位注射、中药面膜等传统方法开展中医相关疾病的诊疗,结合现代医学发展,调整阴阳、扶正祛邪,达到已病和防未病的目的,更好地服务母婴,提升妇幼全生命周期健康服务能力。

地址:金安区妇幼保健院一期一楼中医馆

电话:0564-3597115