小暑,是二十四节气中第十一个节气。暑,是炎热的意思,小暑为小热。小暑虽不是一年中最炎热的时节,但紧接着就是一年中最热的节气大暑,民间有“小暑大暑,上蒸下煮”之说。中国多地自小暑起进入雷暴最多的时节。三伏天通常出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且最潮湿、闷热的时段。季风气候是中国气候的主要特点,夏季受来自海洋暖湿气流的影响,中国多地高温潮湿多雨。小暑这个时节虽然阳光猛烈、高温潮湿多雨,但对于农作物来讲,雨热同期则有利于成长。

小暑是人体阳气最旺盛的时候,精神调摄也要顺应夏季阳盛于外的特点,根据季节与五脏的对应关系,夏季为心所主,因此,在自我养护和锻炼时,要注意顾护心阳,以符合“春夏养阳”之原则。天热人们易感到心烦意乱、疲倦乏力,要避免情绪激动,以免血压上升,加重心脏负担。原本就有心脑血管疾病、高血压、心绞痛的朋友在夏天一定要注意控制情绪,以降低疾病发作的风险。

夏日气温高,暑热邪盛,应注意清热祛暑,此时除了热之外,还有“湿”,人体易受湿邪侵袭,出现浑身无力、脾胃不和、头身困重等症状,中医称之为“夏日伤寒”或“湿热病”。中医认为,长夏“在五气属湿,在五脏属脾”,天气湿热,如果饮食不调,很容易造成脾胃不和。夏季心火旺盛而肾水衰弱,因此既要降心火,也要健脾益气,在饮食上应以清淡易消化为主。重清热祛暑的同时,注意养护阳气,不宜过食生冷,可增加优质蛋白的摄入,例如瘦肉、禽蛋、鱼虾等,并多吃些新鲜蔬果,如冬瓜、青瓜、西红柿、猕猴桃、西瓜、木瓜等。

夏季昼长夜短,人体新陈代谢旺盛,应注意调摄起居来顺应自然界阳盛阴衰的变化,早睡早起,养成午睡的习惯,一般20至30分钟为宜,以消除疲劳,保持精力充沛。夏季纳凉也应有度,空调、电风扇等适度使用,避免室内外温差太大而引起身体不适;室内睡眠时不宜选择风口之处,避免感冒。

小暑时节天气炎热,暑湿交蒸,运动强度应避免过大,可选择早晨或傍晚在公园进行些低强度运动,如散步、太极拳、八段锦等,也可选择游泳、瑜伽等。无论选择何种运动方式,都应注意避免太过剧烈而出汗过多,应以薄汗为度,且在运动后要及时补充淡盐水,少量多次,不能过快过猛。老年人更要注意科学运动、劳逸结合,运动不当很容易引发脑血栓、心肌梗死等病症,当气温达到30℃以上时,应该根据自身情况适度减少运动量,一般以半个小时为宜。 太极拳结合了传统导引、吐纳的方法,著重练身、练气、练意三者之间的紧密调协。

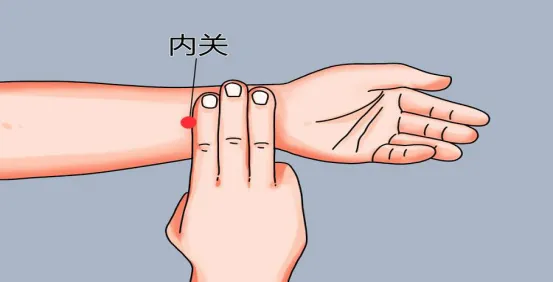

内关穴是手厥阴心包经的常用腧穴之一,出自于《灵枢·经脉》,位于前臂掌侧,当曲泽与大陵的连线上,腕横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。内关穴能够调节心率,现代常用于治疗心绞痛、心肌炎、心律不齐、胃炎、癔病等。

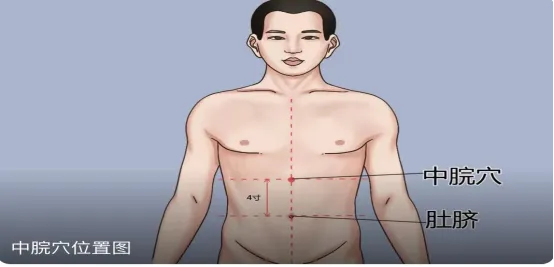

中脘穴属任脉,为胃之募穴,八会穴之腑会。位于上腹部,脐中上4寸,当前正中线上。中脘穴具有和胃健脾,通调腑气等功效。通过针刺进行穴位刺激,可缓解胃脘痛,腹胀,腹中包块,泄泻,便秘,不思饮食,呕吐;黄疸等症状。

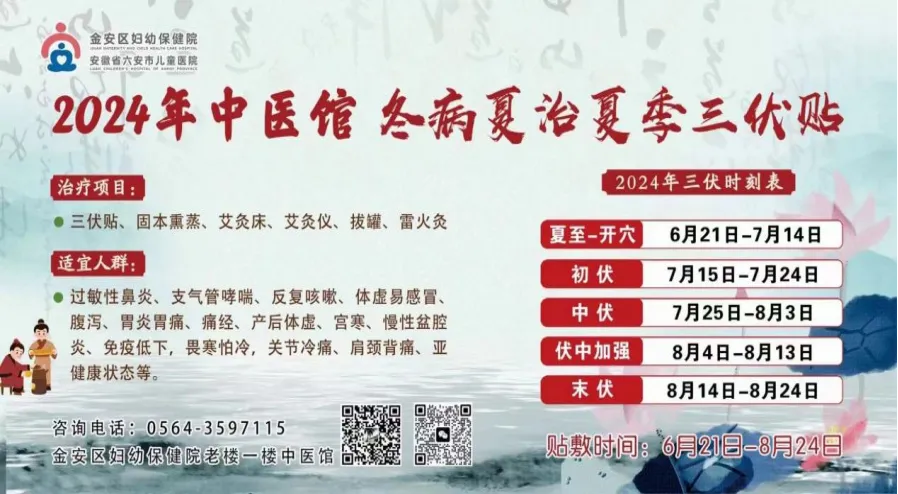

小暑节气,炎热的“三伏天”即将开始,人体的阳气生于春,旺于夏,收于秋,藏于冬,夏季是阳气最旺的时节,此时正是“冬病夏治”的好时机。三伏贴是冬病夏治最常用的治疗方法,结合“天人相应”理论和“春夏养阳”学说,以中医经络为基础,穴位为载体,在夏季三伏天之日,应用中草药配制成丸剂,直接贴敷于相应的穴位,通过药物对穴位的刺激,达到调理机体的目的。三伏天人体阳气旺盛,气血亦旺,毛孔张开,此时应用温热性质的中药贴敷在穴位上,能更好渗透、吸收,并通过腧穴、经络发挥强壮阳气、祛风散寒、温经通络的功效,达到减轻或治愈“冬病”的目的。三伏贴疗法的主治范围广泛,尤其适用于秋冬季节容易复发和加重的疾病以及中医辨证属阳虚寒盛者,以呼吸系统反复发作性疾病(慢性肺系疾病)为主。但妇女妊娠期、结核病和糖尿病患者、感冒发烧、肺炎、多种感染性疾病急性发热期、支气管扩张咳血期、皮肤破损或瘢痕,均不适宜贴敷治疗。

中医馆秉承“大医精诚、医者仁心”的精神,为继承、弘扬和创新中医药文化,以整体观念及辩证论治为基础,采用传统中药、推拿、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、穴位贴敷、埋线、中药熏蒸(洗)、中药塌渍、小儿药浴、穴位注射、中药面膜等传统方法开展中医相关疾病的诊疗,结合现代医学发展,调整阴阳、扶正祛邪,达到治已病和防未病的目的,更好地服务母婴,提升妇幼全生命周期健康服务能力。

地址:金安区妇幼保健院一期一楼中医馆

电话:0564-3597115