秋分是二十四节气中的第十六个节气,今年的秋分在9月23日十四点四十九分四十六秒,农历癸卯年八月初九。《春秋繁露》云:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平”。此时节后天气逐渐转凉,自然界阳气渐收、闭藏,阴气渐强,昼夜温差变大。

秋分时节,自然界的阳气从一种“长”的状态,逐渐过渡为天地“收”的状态。中医认为天人相应,到了秋季人体内的气血、津液也逐渐进入了内收的一个状态。《素问·四气调神大论》曰:“秋气之应,养收之道也”,秋季凡起居、饮食、运动、情志等方面调摄皆当遵守“养收”这一原则,即以一种“收”的方法来使人体的阳气和精气得以更好地储藏和保护。

秋分养生

一、秋分着装,注意保暖

秋分之后穿衣要顺应“阴津内蓄,阳气内收”的需要,不应再赤膊露体,而是要适当为自己增衣保暖。短款衣物最好都换成长袖长裤,晚上睡觉也可以把毛毯换成薄被。及时在床上垫上保暖效果较好的纯棉材质的床褥,尤其是有慢性疾患的老年人,不宜再睡凉席。否则极容易患上感冒,也可能出现膝关节酸疼等不适症状。

二、秋分饮食,需温需润

中医认为秋季应肺,而燥为秋季之主气,燥气易伤津液,故肺很容易被秋燥所伤。但秋分的“燥”不同于白露的“燥”,此时的燥是凉燥,白露的燥是温燥。此时,更适宜进食一些清润、温润的食物,比如芝麻、核桃、糯米等。需要注意的是,秋分后寒凉气候日渐浓郁,本身脾胃不好、经常腹泻的人,更容易发作肠胃病。这类人群应特别注意胃部保暖,饮食上可适当多喝热粥,避免多吃水果,以防诱发或加重疾病。

三、秋分起居,早睡早起

仲秋时节,天气变化无常,早晚温差增大,这时应增加睡眠时间。《黄帝内经》说:“秋三月,早卧早起,与鸡俱兴。”早卧可调养人体的阳气,符合“养收之道”;早起则使肺气得以宣发,防止收敛太过。平时,我们以晚9点至10点入睡、早5点至6点起床比较合适。

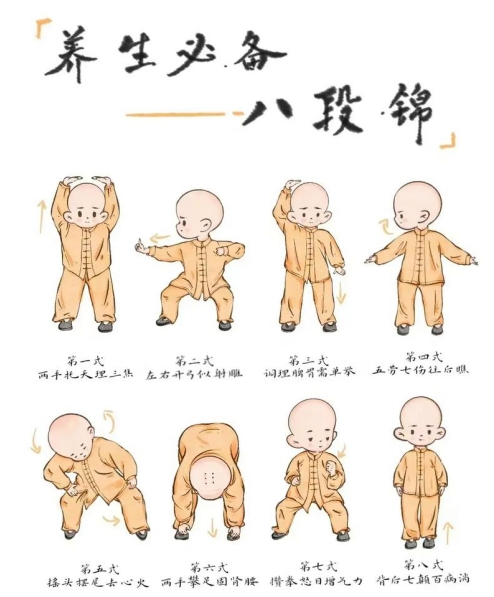

四、秋分运动,动静结合

天高气爽的秋季,正是锻炼的好时机。可以选择慢跑、登山、散步,练习太极拳、八段锦、五禽戏、健身操等等。由于此时人体阳气正处于收敛内养阶段,运动量不宜过大,避免出汗过多,阳气耗损。

五、秋分情志,宁神敛气

“自古逢秋悲寂寥”,秋天的气候变化容易让人心生悲情,不利于人体功能的调节,也容易影响身体各系统的健康。情志调摄注意远离“悲秋”情绪,保持乐观心态,避肃杀之气,使神志安宁,收敛神气,适应秋天平容之气。我国有重阳节登高观景之习俗,登高远眺可使人心旷神怡,所有的忧郁、惆怅等不良情绪顿然消散,这也是养生中的养收之法。

六、秋分穴位,以肺经为主

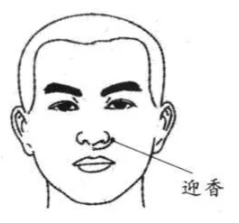

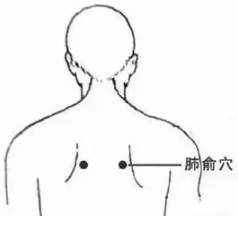

秋分养生可按摩迎香穴、膻中穴,叩击肺俞穴等,可强健肺气、宁心安神,有益于身体保健。

按摩迎香穴:将两手中指自迎香穴沿鼻翼两侧推至鼻根部,再原路返回,此为一次操作。每天早晚各按摩60次。

叩击肺俞穴:每晚临睡前盘腿坐在沙发上,两膝自然分开,双手放在大腿上,头正目闭,全身放松,意守丹田,吸气于胸中,两手握成空心拳,轻叩背部肺俞穴60下。

以上两种方法均可调畅肺气,强健肺功能。

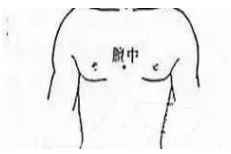

按摩膻中穴:膻中穴为任脉腧穴,在胸部,当前正中线上,平第4肋间,两乳头连线的中点。

膻中为心包募穴,又为气会,宗气之所聚,经常按揉能起到宽胸、理气、通络、宁心的作用,可减轻秋季的情绪抑郁。

七、秋季健脾助长贴

《黄帝内经》指出:“春生、夏长、秋收、冬藏,是气之长也。人亦应之,肾为先天之本,肾主骨生髓。脾胃为后天之本,气血生化之源。”脾胃功能不足或异常可直接影响小儿的消化吸收功能和生长发育。秋收冬藏,秋天外面的阳气开始回收,这时调理可以更快恢复人体各脏腑功能,为冬季抵抗寒邪,为春季生长发育打下良好的根基。

中医馆秉承“大医精诚、医者仁心”的精神,为继承、弘扬和创新中医药文化,以整体观念及辩证论治为基础,采用传统中药、推拿、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、穴位贴敷、埋线、中药熏蒸(洗)、中药塌渍、小儿药浴、穴位注射、中药面膜等传统方法开展中医相关疾病的诊疗,结合现代医学发展,调整阴阳、扶正祛邪,达到治已病和防未病的目的,更好地服务母婴,提升妇幼全生命周期健康服务能力。

地址:金安区妇幼保健院一期一楼中医馆

电话:0564-3597115